Un paseo de Juan José Millás por la calle de Alcalá: “Recorro 500 años de historia entre cuyas entretelas se encuentra la mía”

Se puede recorrer andando por completo,11 kilómetros de la Puerta del Sol al Nudo Eisenhower, donde se desvanece sutilmente. Viajamos de la ciudad monumental a la trabajadora, dominada por el tráfico, el comercio y las bocas de metro convertidas en hormigueros de personas

La calle de Alcalá de Madrid, que empieza en la Puerta del Sol, podría haber muerto en Cibeles o en la plaza de la Independencia o en la de Manuel Becerra, por mencionar tres de los obstáculos que ha de atravesar en su recorrido. Hay calles que hacen eso, que abandonan su nombre (¿y su identidad?) al primer tropiezo, porque las calles tienen una vocación suicida alucinante. Tal sucede con el paseo del Prado, que nace en Atocha para desfallecer ahí mismo, en la plaza de Cibeles, y con el paseo de Recoletos, que arranca en Cibeles y dimite en Colón, donde comienza a denominarse paseo de la Castellana. Príncipe de Vergara, por poner otro ejemplo, no es más que la continuación de Menéndez Pelayo. Y, Hermanos García Noblejas, la de Arturo Soria. ¿Por qué ceden el testigo a la primera oportunidad que les sale al paso? Quizá porque están hartas de la existencia. Ser calle es muy duro. Has de aguantar escupitajos, chicles, cagadas de perro, zapatos de tacón de punta fina, además del tráfico horroroso de personas y vehículos, productor de escaras en la piel del asfalto y heridas en el enlosado de las aceras.

La calle de Alcalá, sin embargo, se resiste a morir. Su tenacidad la ha llevado a convertirse en el corredor urbano más largo de la urbe, pues se extiende desde la Puerta del Sol hasta el barrio de Rejas, situado en el distrito Canillejas-San Blas, muy cerca del llamado Nudo Eisenhower, ya en la pura periferia de Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas. Se llama así, Nudo Eisenhower, porque está formado por un lío de arterias, que no hay forma de desenredar y al que solo se puede acceder en automóvil. Podríamos decir que la calle de Alcalá, más que morir, se pierde, se diluye, se evapora hacia el número 800, y tras haber recorrido casi 11 kilómetros, porque evaporarse constituye una de las formas más elegantes de no perecer. Ya me gustaría a mí salir un día a caminar e ir convirtiéndome, a medida que me introduzco en las entrañas del parque, en vaho, en puro vaho, y no vivir el resto de mi existencia sino en forma de efluvio, de irradiación, de onda.

Y bien, decíamos que nace en la Puerta del Sol, donde arranca el kilómetro cero del sistema radial de carreteras de España. Añadamos ahora que esta Puerta constituye el punto de articulación, o de engranaje, entre el Madrid antiguo y el moderno. Es, pues, el gozne de dos épocas que se encuentran o se despiden en ese lugar neurálgico donde personas de todas las edades, condiciones y orígenes reciben cada 31 de diciembre al año nuevo pendientes de las campanadas del famoso reloj. Lo nuevo y lo viejo conviven ahí un poco al modo en que lo arcaico y lo reciente se articulan en el cuerpo animal. Los huesos del oído medio en los mamíferos, pongamos por caso, provienen de huesos que en los reptiles formaban parte de la mandíbula. Tanto los cuerpos como las ciudades (hechas un poco a la imagen y semejanza de los cuerpos) son el resultado de un proceso evolutivo, de un conjunto dinámico de transformaciones graduales y acumulativas productoras mutaciones que se adaptan a las épocas o a los entornos.

El diseño del primer tramo de la calle de Alcalá muestra ya una voluntad firme de que la ciudad no se parezca a su pasado. Se deja atrás el retículo formado por calles estrechas, tortuosas a veces, que responden a las necesidades orgánicas de un cuerpo que poco o nada tiene que ver con la vocación racionalista de finales del XIX y principios del XX. Abandonamos el Madrid pretérito y angosto, aunque con frecuencia monumental, para crecer y ensancharnos hacia el este tomando como referencia Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes y famoso también por su Universidad, fundada a finales del XV por el cardenal Cisneros. En sus instalaciones se hace entrega cada año del Premio Cervantes, el más importante de las letras hispanas. El asfalto de la calle de Alcalá se extiende, pues, sobre una antigua senda de tierra del siglo XVI, el Camino de Alcalá, que constituía una vía agropecuaria utilizada para el tránsito de personas, mercaderías y ganado entre Madrid y esta localidad del este.

En apenas kilómetro o kilómetro y medio, este tramo exhibe esa voluntad de cambio, de ahí también su aspecto de decorado operístico. Abre a la capital de España a la modernidad. Las alturas de sus edificios, sus materiales, sus diseños arquitectónicos y el modo en que estos se relacionan están pensados para impresionar (y lo consiguen). Ahí aparecen edificios tan emblemáticos como el Banco de España (finales del XIX) o el Círculo de Bellas Artes (1926), aunque también el Instituto Cervantes (antiguo Banco Español del Río de la Plata), pero sobre todo el edificio Metrópolis (1911), en la intersección con Gran Vía, quizá, por retratada, una de las esquinas más famosas del mundo. El edificio fue un encargo de la compañía de seguros La Unión y el Fénix a los arquitectos franceses Jules y Raymond Février. Su cúpula negra, de pizarra, está rematada por una victoria alada a punto de emprender el vuelo para elevarse sobre la villa. Un poco dichosamente agotador, en fin, el recorrido de este primer tramo de la calle, si uno se detuviera en cada una de las señales o guiños que lanzan al curioso de la arquitectura o de la historia.

Como todas las calles, aunque esta en un grado superlativo, la de Alcalá tiene algo de intestino encargado de digerir el caudal de gente y medios de transporte que la recorren desde la mañana a la noche; algo de columna vertebral, quizá con un punto de escoliosis, que sujeta el pesado cuerpo de una historia física y sentimental extraordinaria, pero también algo de pasillo, pues evoca el de una casa enorme y seguramente algo desordenada, ya que fue creciendo por adición, siguiendo primero rutas históricas y adaptándose luego a los planes de urbanismo y expansión de cada época.

La calle es uno de los grandes hallazgos de la humanidad. Primero la inventamos nosotros a ella y luego ella nos inventó a nosotros. Por eso, constituye un error creer que solo funcionan para ir de un lado a otro. Las calles se utilizan para eso, desde luego, para ir de casa a la oficina, pero sirven sobre todo para ir de un lado a otro de la historia, incluso de la historia personal, la de uno mismo. Así, cuando yo me desplazo desde mi domicilio hasta Cibeles, viajo inevitablemente a la época de mi servicio militar que cumplí en el Cuartel General del Ejército, situado en el número 51 de la calle de Alcalá y que hace esquina con la famosa plaza. Se trata de un palacio dieciochesco, el de Buenavista, rodeado de un jardín majestuoso. En sus instalaciones hice muchas guardias. Recuerdo especialmente las de las dos o las tres de la madrugada. Ahí estoy todavía, sorbiéndome los mocos por el frío y con el pesado mosquetón al hombro mirando cómo, al otro lado de la verja, la vida se mueve, porque la vida, en esa zona, bulle a todas horas. Ahí estoy fumándome un cigarrillo clandestino, al tiempo de escuchar las cuitas de algún chapero que se ha detenido para darme palique mientras espera a su cliente.

Acabé la mili hace mil años (eso espero, haberla acabado), pero no he dejado de montar guardia en ese lugar, en esa calle donde se manifiesta sin ambages (signifique lo que signifique ambages) el ensanche urbano de trazado más geométrico que el del Madrid anterior. Pasábamos tanto frío en aquellas guardias que cuando llegaba el relevo habíamos envejecido cinco años. Ese era al menos el cálculo de un compañero de fatigas, estudiante de Medicina, que me pasaba sustancias prohibidas para aliviar el trago. Se ensaya el modelo europeo, en fin, donde, según he leído en algún sitio, “París se manifiesta como espejo y Viena como susurro”. Me gusta mucho recorrer este tramo de la calle de Alcalá intentando detectar el espejo de París y el susurro de Viena. ¿No es magnífico?

Si seguimos caminando hacia el este y hacia nosotros mismos, por lo tanto, por la acera de la izquierda, que es la de los impares, nos tropezamos, tras cruzar el paseo de Recoletos, con el palacio de Linares, sede de la Casa de América, donde a tantas presentaciones de libros y festejos literarios hemos acudido. También estoy ahí, sentado en la primera fila de su salón de actos, escuchando perorar sobre la lengua común que nos separa al extinto Carlos Fuentes, autor de una obra monumental escrita en esa lengua. El palacio de Linares es una de las construcciones más legendarias de la ciudad. Construido entre 1872 y 1900 por el marqués de Linares y su esposa, Raimunda Osorio, tiene salones temáticos (chino, francés, árabe…) decorados con un nivel de detalle que raya en la obsesión. Es popularmente famoso por sus psicofonías, captadas en los noventa por estudiosos de lo paranormal como el desaparecido Jiménez del Oso. Esto es lo que decían las supuestas voces:

—Mamá…, yo no tengo mamá.

—No tengo papá.

—¡Aquí murió Raimunda!

Generalmente infantiles y melancólicas, estas voces reforzaban la leyenda de que los marqueses habrían asesinado a su hija ilegítima, Raimundita, fruto de una relación incestuosa. O sea, que mientras el conferenciante de turno se explaya, si prestas atención, escucharás por debajo los lamentos de la pobre niña, quizá del pobre niño que fuiste tú.

Al acometer el tramo de la calle de Alcalá que va desde la plaza de Cibeles hasta la de la Independencia, y que apenas tiene el tamaño de una vértebra, dejamos atrás el palacio de Linares y el de Correos, actual sede del Ayuntamiento de Madrid. Se construyó en la segunda década del siglo XX y es un pastiche arquitectónico que intenta conciliar diversos estilos (neoplaterescos, neogóticos, modernistas, barrocos…) con un acierto digamos que dudoso. Pero funciona como menú o compendio de todos estos estilos. Los visitantes se detienen ante su enorme mole, que indiscutiblemente consigue intimidar, y que les recuerda el castillo de Herodes, no sé, o quizá el de uno de juguete de su infancia, para finalmente decidir:

—Es muy bonito.

Los edificios particulares (no institucionales) de este tramo muestran una arquitectura representativa del Madrid burgués de finales del siglo XIX y principios del XX. Nos vamos adentrando ya en la vida puramente civil de gente con posibles. Conviene atravesarlo mirando hacia arriba para dejarse impresionar por la simetría de las fachadas, de idéntica altura, los balcones de hierro forjado, las cornisas con molduras que producen interesantes juegos de luces y sombras distintos según la hora a la que se recorra la vértebra. Un tramo, en fin, elegante, aunque no ostentoso, que empieza a alejarse de la monumentalidad del primero sin perder distinción. He ahí lo que da de sí el talento arquitectónico de una burguesía ilustrada. Yo lo recorro eligiendo imaginariamente los pisos en los que viviría:

—En este sí, en este no, etcétera.

Imposible atravesar la plaza de la Independencia sin reparar en el archiconocido monumento denominado Puerta de Alcalá, construido en 1778 por Carlos III, también llamado “el mejor alcalde de Madrid” o “el rey albañil” por su afán modernizador. Durante su reinado (1759-1788) impulsó grandes reformas urbanas y modernizó la ciudad al dotarla de alumbrado público, pavimentación, saneamiento, parques, fuentes, edificios emblemáticos… Fiel a los principios del despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), transformó Madrid en una ciudad más ordenada y habitable.

La calle de Alcalá se cuela por los arcos de la famosa Puerta para seguir, indesmayable, infatigable, su camino hacia el vacío dejando atrás, a su derecha, parte de la verja del parque del Retiro. Solo cuatro palabras sobre él: se creó en el siglo XVII, y no como el pulmón de Madrid que acabaría siendo, sino como lugar de descanso y recreo de los reyes y esparcimiento de cortesanos, que practicaban la caza menor mientras disfrutaban de sus paseos, avenidas y estanques. Cuando me quiero buscar en ese parque, recuerdo una Feria del Libro de mis 20 años o así en la que adquirí, por puro instinto, La vida breve, mi primer libro de Juan Carlos Onetti, que leí con urgencia clínica. Estoy ahí, extendiendo al vendedor, que intercambia conmigo una sonrisa cómplice, las pesetas que cuesta el volumen tras el descuento habitual del 10%. También estoy en el estanque, dentro de una barca, con una compañera de la Facultad. Quizá mi barca se ha cruzado con la de usted, lector, que sin duda conoce ese magnífico parque, ese imprescindible pulmón.

Hasta aquí, la arquitectura no ha sido solo exhibición, sino sintaxis político-social. Las fachadas tenían gramática. La calle era una oración bien construida. Todo ello, toda esa racionalidad, se da en la realidad al tiempo de soñarse.

Nos hallamos ahora en el tramo que va desde la plaza de la Independencia y Retiro hasta Manuel Becerra y que atraviesa al completo el barrio de Salamanca. Aquí aparece a cara descubierta el pensamiento que se venía intuyendo en los tramos anteriores. Madrid es ya una ciudad moderna y geométrica, producto de la planificación, más que de la acumulación. A los dos lados de Alcalá, y tomándola como eje, como espina dorsal, se construyen manzanas regulares, calles anchas y jerarquizadas. Madrid se cuadricula en un momento histórico en el que la cuadrícula es el símbolo de la racionalidad urbanística. La calle de Alcalá respira ahora, salvando las distancias, el modelo de las reformas del París de Haussmann, que transformó la ciudad medieval francesa, caótica, insalubre y mal ordenada, en una ciudad moderna y funcional, aunque también monumental.

Toda Alcalá se puede recorrer prácticamente andando (no son tantos, 10 kilómetros y medio), pero por este tramo da un gusto especial caminar observando los edificios de pisos, no ya palacetes o semipalacetes, sino puras soluciones habitacionales, que diríamos ahora, envidiablemente situadas y construidas con pulcritud y gracia. Viviendas aspiracionales, podríamos decir, levantadas con materiales nobles (piedras, mármol, forja), abiertas a la calle con portales espaciosos a los que da gusto asomarse para contemplar las escayolas de sus techos. ¿Cómo serán por dentro, nos preguntamos, esos pisos de cuatro o cinco metros de altura ocupados por una burguesía en alza compuesta por médicos, abogados o empresarios que quizá también hablen francés?

Si retomamos la metáfora de la calle como pasillo, este tramo de la calle de Alcalá sería el de un hotel de lujo, cuyas puertas aparecen bien numeradas, bien cuidadas y limpias. Desde sus balcones quizá se vea el mundo no tanto como es, sino como debería ser. Pero no puedo asegurarlo porque jamás me asomé a uno de ellos sino de forma imaginaria. Gracias a este tramo de la calle de Alcalá, Madrid, además de capital administrativa, se convierte en capital estética y económica.

Superado el obstáculo de la plaza de Manuel Becerra, Alcalá desciende, tenaz, tozuda e inflexible, hacia Ventas. Le tengo cierto cariño a esta zona, la de Ventas, porque es uno de los escenarios de La busca (1904), la primera de las novelas de la trilogía La lucha por la vida, de Pío Baroja. Se trataba entonces de un suburbio pobre y semirrural, un puro descampado a veces, atravesado por el arroyo Abroñigal, un afluente insalubre del Manzanares que recorría Madrid de norte a sur y que quedó cubierto al construirse la M-30. Hablamos de un Madrid duro, poblado de personajes marginales, tabernas de mala muerte, talleres sucios y caminos polvorientos. Por ese Madrid se movía Manuel Alcázar, el protagonista de Baroja, y yo con él, porque no solo he recorrido la calle de Alcalá a través de su empedrado, sino por el interior de sus novelas.

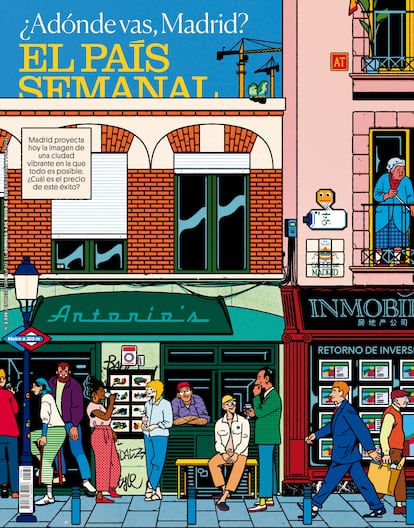

Cuesta imaginar ese Madrid anterior a la existencia de la plaza de toros, construida en la segunda década del XX, pero vale la pena llevar a cabo ese esfuerzo mental si uno quiere acercarse a la biografía de esta calle, que, tras abandonar sus ideales nobles, prósperos y burgueses, deviene en esta zona en una ciudad trabajadora que se organiza y asienta. En algún lugar se la ha denominado “la ciudad de la esperanza práctica”. Digámoslo de otro modo: la ciudad de la esperanza práctica es la ciudad trabajadora, dominada por el tráfico, el comercio y las bocas de metro convertidas en hormigueros de personas. Desde aquí hasta el cruce con la Ciudad Lineal de Arturo Soria, la agitación es la nota dominante desde que amanece hasta el anochecer. Este tramo no se ha construido para impresionar, sino para vivir. Los portales carecen de la grandiosidad ornamental del tramo anterior, y en sus balcones, por lo general pequeños, no era raro ver hasta hace poco una bombona de butano. La ciudad, en fin, que pone el despertador, que hace cola en el mercado, que aspira a tener un bar en cada esquina (y que con frecuencia lo consigue). Es la ciudad a la que llega primero la inmigración interior y más tarde la exterior, principalmente la latina. Hay lugares, a la altura de la boca de metro de Quintana, por ejemplo, donde la calle, más que discurrir, galopa. De las que la atraviesan, me gusta la de los Hermanos Machado, no por su belleza, sino porque a través de ella se alcanza, en apenas unos minutos, el cementerio de la Almudena, de finales del XIX, y uno de los más grandes de Europa (alrededor de 120 hectáreas). También ahí estoy yo, visitando, pongamos por caso, la tumba de Ramón y Cajal. Me encuentro, pues, en el Cuartel General del Ejército y en la Casa de América y en el Retiro y ahora aquí, donde algo profundamente barojiano sale de los respiraderos del metro, de las estaciones del metro que recorren, a modo de subconsciente, la calle de Alcalá por debajo y cuyos nombres se pueden recitar como una oración: Canillejas, Torre Arias, Suanzes, Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, Quintana… Cerca, muy cerca, se encuentra el barrio de La Elipa, con más de 20.000 habitantes, muchos de ellos ecuatorianos, peruanos y de otras procedencias latinas. La avenida del Marqués de Corbera, principal vía de este barrio, conecta directamente con la calle de Alcalá, cerca de la estación de metro de El Carmen.

Un poco más arriba, a la altura de Pueblo Nuevo, viví en mi juventud, de modo que también se me puede ver ahí, entrando y saliendo de la boca del metro a las horas de ir y de volver del trabajo. En esa zona transcurre la acción de Visión del ahogado, mi segunda novela. No puedo visitarla sin confundirme con mi personaje. Al recorrer la calle de Alcalá recorro, en fin, 500 años de historia entre cuyas entretelas se encuentra la mía.

Y en este apresurado recorrido por esos 500 años de historia alcanzamos ahora el tramo último, el que va desde el cruce de Alcalá con Arturo Soria hasta su evaporación, que no su muerte, situada, como decíamos al principio, en las inmediaciones del Nudo Eisenhower. Podríamos decir que este tramo arranca en el centro comercial Alcalá Norte, ubicado en la intersección con la calle de los Hermanos García Noblejas y en cuyos establecimientos se refleja la diversidad cultural de la zona: no es difícil hallar ofertas gastronómicas peruanas y colombianas, entre otras.

Desde este punto, Alcalá inicia un veloz y temerario descenso que atraviesa zonas residenciales mezcladas con sectores industriales. Precisamente, en una de las calles que la atraviesan, Miguel Yuste, se hallan las instalaciones de EL PAÍS, periódico también muy ligado a mi existencia, y quizá a la de usted, lector, y a cuyas puertas se me puede ver, me puedo ver, sin por ello dejar de encontrarme en las localizaciones señaladas con anterioridad.

Si uno camina observando atentamente las construcciones que se alzan a uno y otro lado, le sorprenderá ver, elevándose sobre el conjunto, la chimenea de ladrillo rojo de una vieja industria, quizá una antigua fábrica de ladrillos: una muestra, en fin, de arqueología industrial emergiendo del corazón de chalés adosados o edificios de viviendas de ladrillo visto y naves industriales que lo mismo albergan talleres mecánicos que empresas de distribución, establecimientos comerciales o pequeños centros logísticos. La calle que se consolidó con materiales decorativos se diluye en el puro hormigón práctico a la altura, como decíamos, del Nudo Eisenhower. Desde ese nudo, que es también un nudo en la garganta, nos contemplamos Alcalá y yo asombrados de que en tan pocos kilómetros quepan tantas vidas.

Especial Madrid ‘El País Semanal’

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma